О перспективах левого движения в России

Акцент на решении социальных проблем как фундамент объединения

Михаил Лобанов 30.01.2025

Акцент на решении социальных проблем как фундамент объединения

Михаил Лобанов 30.01.2025

Фёдор Крашенинников в статье «Демократический консерватизм в системе многопартийности России будущего» размышляет, что может происходить с правым (консервативным и либеральным) флангом российской политики в ходе политической трансформации в нашей стране.

Я попробую изложить своё видение перспектив развития российского прогрессивно‑демократического (левого) движения, от которого, на мой взгляд, и будет зависеть успех российского общества в грядущей попытке трансформации и демократизации.

Но сначала попробую ответить на некоторые тезисы Фёдора.

Фёдор Крашенинников в статье «Демократический консерватизм в системе многопартийности России будущего» размышляет, что может происходить с правым (консервативным и либеральным) флангом российской политики в ходе политической трансформации в нашей стране.

Я попробую изложить своё видение перспектив развития российского прогрессивно‑демократического (левого) движения, от которого, на мой взгляд, и будет зависеть успех российского общества в грядущей попытке трансформации и демократизации.

Но сначала попробую ответить на некоторые тезисы Фёдора.

В статье, от которой я отталкиваюсь, около 20 раз употребляется слово «демократия» или однокоренные с ним. Однако, на мой взгляд, читателям предлагается поверить, что демократия — это просто многопартийная парламентская система.

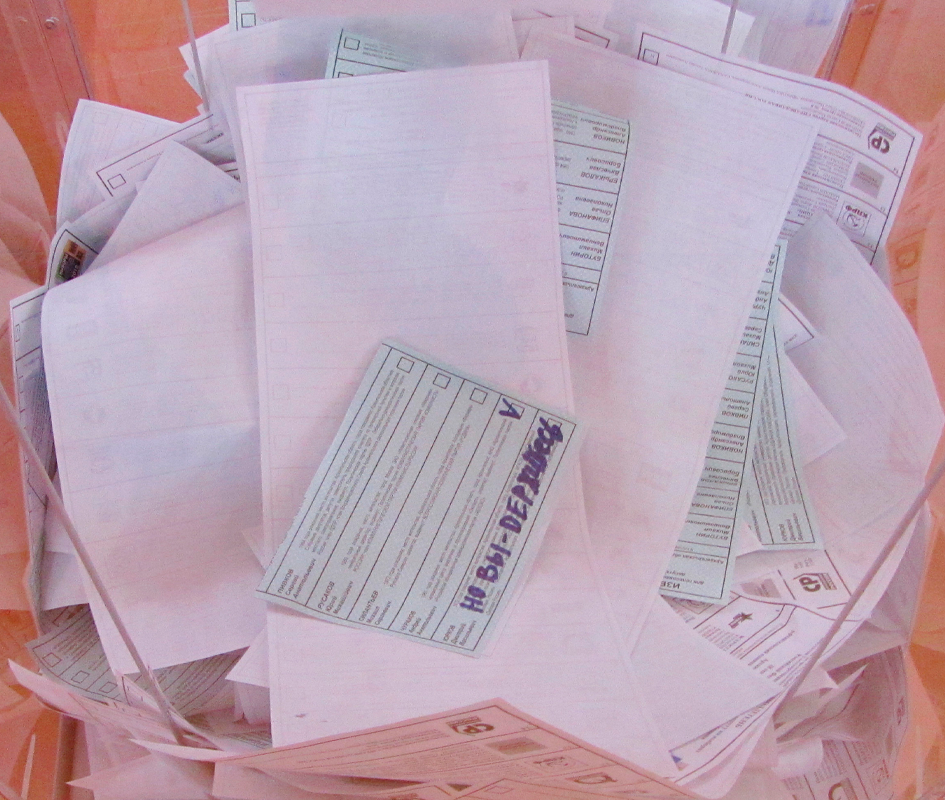

В этой системе есть несколько партий — электоральных машин, которые могут иметь идеологический оттенок, могут и не иметь, а в реальности просто являются маркетинговыми и пиар‑проектами по сбору голосов «простых людей», которым отводится роль пассивных потребителей рекламного (якобы политического) контента и простановки раз в несколько лет галочек в бюллетене за одну из «партий».

Да, иногда в мировой практике даже и в таких условиях активная часть общества находит возможность проталкивать небольшие изменения и заставляет истеблишмент идти на некоторые уступки, а некоторые партии (обычно на левом фланге) притягивают активистов, которые реально занимаются социальными и экологическими проблемами.

В статье, от которой я отталкиваюсь, около 20 раз употребляется слово «демократия» или однокоренные с ним. Однако, на мой взгляд, читателям предлагается поверить, что демократия — это просто многопартийная парламентская система.

В этой системе есть несколько партий — электоральных машин, которые могут иметь идеологический оттенок, могут и не иметь, а в реальности просто являются маркетинговыми и пиар‑проектами по сбору голосов «простых людей», которым отводится роль пассивных потребителей рекламного (якобы политического) контента и простановки раз в несколько лет галочек в бюллетене за одну из «партий».

Да, иногда в мировой практике даже и в таких условиях активная часть общества находит возможность проталкивать небольшие изменения и заставляет истеблишмент идти на некоторые уступки, а некоторые партии (обычно на левом фланге) притягивают активистов, которые реально занимаются социальными и экологическими проблемами.

И да, такая «минимальная демократия» (по Шумпетеру) выглядит лучше, чем существующая сейчас в России автократия, опирающаяся на неприкрытое силовое и грубое рыночное принуждение.

Но мало того, что такая «минимальная демократия» во всём мире находится в кризисе, отторгается людьми, часто скатывается в полуавторитарные режимы — в условиях нашей страны с ещё сохраняющимся военным потенциалом и имперским прошлым она неизбежно и довольно быстро приведёт к новой диктатуре и военным авантюрам.

Далее. Мне кажется, автор преувеличивает общий консервативный настрой российского большинства. На уровне государственной пропаганды консервативный дискурс действительно зашкаливает. Но это продолжается не все 25 лет путинского правления.

Первые 20 лет главный нарратив Кремля был корпоративно‑прогрессистский: не надо никому лезть в политику, сидите дома, создавайте семью, берите ипотеку, ходите на работу и потребляйте, потребляйте, потребляйте, а мужчины в дорогих европейских костюмах в креслах топ‑менеджеров и топ‑чиновников всё за вас решат и обеспечат экономический рост.

И да, такая «минимальная демократия» (по Шумпетеру) выглядит лучше, чем существующая сейчас в России автократия, опирающаяся на неприкрытое силовое и грубое рыночное принуждение.

Но мало того, что такая «минимальная демократия» во всём мире находится в кризисе, отторгается людьми, часто скатывается в полуавторитарные режимы — в условиях нашей страны с ещё сохраняющимся военным потенциалом и имперским прошлым она неизбежно и довольно быстро приведёт к новой диктатуре и военным авантюрам.

Далее. Мне кажется, автор преувеличивает общий консервативный настрой российского большинства. На уровне государственной пропаганды консервативный дискурс действительно зашкаливает. Но это продолжается не все 25 лет путинского правления.

Первые 20 лет главный нарратив Кремля был корпоративно‑прогрессистский: не надо никому лезть в политику, сидите дома, создавайте семью, берите ипотеку, ходите на работу и потребляйте, потребляйте, потребляйте, а мужчины в дорогих европейских костюмах в креслах топ‑менеджеров и топ‑чиновников всё за вас решат и обеспечат экономический рост.

И наоборот, ещё буквально вчера ультраправые, имперцы и националисты типа Дугина хоть и имели какие‑то небольшие трибуны, но были и воспринимались истеблишментом как откровенные, хоть и полезные, маргиналы. Это сейчас из них пытаются слепить идеологов.

Очевидно, что это не отражение запроса снизу — это попытка создать, а скорее изобразить наличие в России значительного слоя людей, которые якобы разделяют консервативные ценности.

Но уже к концу СССР на уровне потребления товаров, культуры и медиа, а также повседневной жизни общество было предельно вестернизировано. В некоторых аспектах была колоссальная разница с Западной Европой из‑за отсутствия опыта коллективного действия, отсутствия настоящих профсоюзов и других форм самоорганизации.

Это очень важная и даже критичная разница. Но ничего общего с глубинным консерватизмом и традиционализмом она не имеет.

И наоборот, ещё буквально вчера ультраправые, имперцы и националисты типа Дугина хоть и имели какие‑то небольшие трибуны, но были и воспринимались истеблишментом как откровенные, хоть и полезные, маргиналы. Это сейчас из них пытаются слепить идеологов.

Очевидно, что это не отражение запроса снизу — это попытка создать, а скорее изобразить наличие в России значительного слоя людей, которые якобы разделяют консервативные ценности.

Но уже к концу СССР на уровне потребления товаров, культуры и медиа, а также повседневной жизни общество было предельно вестернизировано. В некоторых аспектах была колоссальная разница с Западной Европой из‑за отсутствия опыта коллективного действия, отсутствия настоящих профсоюзов и других форм самоорганизации.

Это очень важная и даже критичная разница. Но ничего общего с глубинным консерватизмом и традиционализмом она не имеет.

Ситуация в России принципиально отличается Ирана конца 70‑х и начала 80‑х, где действительно были большие массы сельского населения, ведущие еще традиционный и во многом завязанный на религию образ жизни (в России же реальному влиянию православной церкви, несмотря на огромные суммы и ресурсы, вложенные в пиар и по сути дела невостребованную инфраструктуру, подвержены, видимо, только сотни тысяч человек). И даже от современной Турции, где одной из опор Эрдогана являются миллионы людей, всё ещё живущих в отчасти традиционном обществе.

Да, российская пропаганда, используя самые разные форматы и каналы донесения, много лет стигматизировала слова «феминизм» и «гендер». Какой‑то совсем поверхностный след это оставило, но к восприятию содержания самих идей гендерного равенства это никакого отношения не имеет.

Просто с разными возрастами и группами нужно разговаривать немного по‑разному. Формат DOXA, «Вёрстки» и «Гласной» вряд ли будет востребован более старшими поколениями, но, к примеру, Феминистское антивоенное сопротивление разрабатывает и практикует варианты работы и с сильно более старшей аудиторией.

Ситуация в России принципиально отличается Ирана конца 70‑х и начала 80‑х, где действительно были большие массы сельского населения, ведущие еще традиционный и во многом завязанный на религию образ жизни (в России же реальному влиянию православной церкви, несмотря на огромные суммы и ресурсы, вложенные в пиар и по сути дела невостребованную инфраструктуру, подвержены, видимо, только сотни тысяч человек). И даже от современной Турции, где одной из опор Эрдогана являются миллионы людей, всё ещё живущих в отчасти традиционном обществе.

Да, российская пропаганда, используя самые разные форматы и каналы донесения, много лет стигматизировала слова «феминизм» и «гендер». Какой‑то совсем поверхностный след это оставило, но к восприятию содержания самих идей гендерного равенства это никакого отношения не имеет.

Просто с разными возрастами и группами нужно разговаривать немного по‑разному. Формат DOXA, «Вёрстки» и «Гласной» вряд ли будет востребован более старшими поколениями, но, к примеру, Феминистское антивоенное сопротивление разрабатывает и практикует варианты работы и с сильно более старшей аудиторией.

Я абсолютно убежден, что для любой партии — или в смысле активистской организации, или в смысле просто электоральной машины по сбору голосов, — которая в будущей России захочет претендовать на широкую поддержку, тема гендерного равенства будет одной из ключевых, наряду с правами и зарплатами наёмных работников. И главное, что тема эта — не раскалывающая, а наоборот, объединяющая.

Но перейдём к перспективам левого движения.

За последние 10 лет очень долгий тренд на сдвиг активной части общества влево заметно ускорился. Мы знаем, что запрос российского общества в целом умеренно левый. Это видно из опросов, где две трети отвечают, что предпочли бы видеть Россию в будущем страной с плановой экономикой или хотели бы социализма.

Конечно, нужно разбираться, почему люди дают такие ответы и что они вкладывают для себя в понятия социализма и плановой экономики. Но уж точно не ГУЛАГ, возврат к сталинизму, карательную психиатрию для диссидентов или возврат в чистом виде к экономике времен позднего СССР.

Я абсолютно убежден, что для любой партии — или в смысле активистской организации, или в смысле просто электоральной машины по сбору голосов, — которая в будущей России захочет претендовать на широкую поддержку, тема гендерного равенства будет одной из ключевых, наряду с правами и зарплатами наёмных работников. И главное, что тема эта — не раскалывающая, а наоборот, объединяющая.

Но перейдём к перспективам левого движения.

За последние 10 лет очень долгий тренд на сдвиг активной части общества влево заметно ускорился. Мы знаем, что запрос российского общества в целом умеренно левый. Это видно из опросов, где две трети отвечают, что предпочли бы видеть Россию в будущем страной с плановой экономикой или хотели бы социализма.

Конечно, нужно разбираться, почему люди дают такие ответы и что они вкладывают для себя в понятия социализма и плановой экономики. Но уж точно не ГУЛАГ, возврат к сталинизму, карательную психиатрию для диссидентов или возврат в чистом виде к экономике времен позднего СССР.

Опыт общественных и избирательных кампаний, разнообразные доступные исследования и эксперты говорят о недовольстве социальными проблемами, вопиющим экономическим неравенством (1, 2, 3). И это глубинные вещи — в отличие от официального консерватизма, который существует только в официальных речах, пропагандистских медиа, а в обществе если и оставляет, то лишь поверхностный след.

Если внимательно присмотреться к активной части общества, к людям, интересующимся политикой или даже имеющим опыт участия, то явно просматривается долгосрочный сдвиг влево.

Его скорость отчасти объясняется поколенческими изменениями. Активная часть общества в первую очередь увеличивалась за счет притока молодежи. Среди более молодых поколений был выше процент имеющих опыт участия, более принято и социально одобряемо иметь и декларировать политические взгляды.

И при этом в этих же поколениях политическая социализация через левые взгляды стала очень популярна. Но сдвиг влево ощущается и в более старших возрастах среди тех, кто интересуется политикой.

Опыт общественных и избирательных кампаний, разнообразные доступные исследования и эксперты говорят о недовольстве социальными проблемами, вопиющим экономическим неравенством (1, 2, 3). И это глубинные вещи — в отличие от официального консерватизма, который существует только в официальных речах, пропагандистских медиа, а в обществе если и оставляет, то лишь поверхностный след.

Если внимательно присмотреться к активной части общества, к людям, интересующимся политикой или даже имеющим опыт участия, то явно просматривается долгосрочный сдвиг влево.

Его скорость отчасти объясняется поколенческими изменениями. Активная часть общества в первую очередь увеличивалась за счет притока молодежи. Среди более молодых поколений был выше процент имеющих опыт участия, более принято и социально одобряемо иметь и декларировать политические взгляды.

И при этом в этих же поколениях политическая социализация через левые взгляды стала очень популярна. Но сдвиг влево ощущается и в более старших возрастах среди тех, кто интересуется политикой.

Он просматривается в самых разных средах. Это и академическая среда: любая новая или старая институция, в которой начинали делать исследования об обществе или преподавать социальные науки на мировом уровне, через некоторое время становилась источником воспроизводства критической левой мысли и её носителей.

То же самое заметно и в художественной среде. Также, по моим наблюдениям и опыту коммуникации, в подавляющем большинстве НКО, общественных инициатив и даже диаспоральных сообществ россиян в Европе среди сотрудников и участников всё больше людей с разнообразными левыми взглядами — от левых либералов до марксистов и анархистов.

Запрос на левую повестку и сдвиг влево активной части общества находит свой отклик и в публичной оппозиционной политике. На протяжении 10 лет мы наблюдали постепенный «левый поворот» Алексея Навального и ФБК — из правого крыла они сместились в центр политического спектра.

Он просматривается в самых разных средах. Это и академическая среда: любая новая или старая институция, в которой начинали делать исследования об обществе или преподавать социальные науки на мировом уровне, через некоторое время становилась источником воспроизводства критической левой мысли и её носителей.

То же самое заметно и в художественной среде. Также, по моим наблюдениям и опыту коммуникации, в подавляющем большинстве НКО, общественных инициатив и даже диаспоральных сообществ россиян в Европе среди сотрудников и участников всё больше людей с разнообразными левыми взглядами — от левых либералов до марксистов и анархистов.

Запрос на левую повестку и сдвиг влево активной части общества находит свой отклик и в публичной оппозиционной политике. На протяжении 10 лет мы наблюдали постепенный «левый поворот» Алексея Навального и ФБК — из правого крыла они сместились в центр политического спектра.

Любой, кто сегодня думает о том, как привлечь на свою сторону политических и общественных активистов, вынужден выдвигать хотя бы умеренно левую программу — мы видели это в декабре 2023‑го на примере президентской программы Екатерины Дунцовой.

С началом полномасштабного вторжения в непосредственно левой среде усилилось взаимное притяжение, ускорились процессы налаживания кооперации и координации между разными группами и проектами.

В качестве примера можно привести также письмо «Социалисты против братоубийственной войны», подписанное рядом левых интеллектуалов, политиков и активистских групп 24 февраля 2022, кампанию “За справедливый мир” на президентские выборы, кампанию Глеба Бабича в Мосгордуму.

Происходит структурирование, которое в перспективе может и должно привести к появлению интересного коалиционного политического субъекта на бескрайнем пространстве левее ФБК.

Любой, кто сегодня думает о том, как привлечь на свою сторону политических и общественных активистов, вынужден выдвигать хотя бы умеренно левую программу — мы видели это в декабре 2023‑го на примере президентской программы Екатерины Дунцовой.

С началом полномасштабного вторжения в непосредственно левой среде усилилось взаимное притяжение, ускорились процессы налаживания кооперации и координации между разными группами и проектами.

В качестве примера можно привести также письмо «Социалисты против братоубийственной войны», подписанное рядом левых интеллектуалов, политиков и активистских групп 24 февраля 2022, кампанию “За справедливый мир” на президентские выборы, кампанию Глеба Бабича в Мосгордуму.

Происходит структурирование, которое в перспективе может и должно привести к появлению интересного коалиционного политического субъекта на бескрайнем пространстве левее ФБК.

Всё это, на мой взгляд, даёт надежду российскому обществу и оппозиции. Акцент на необходимости решения социальных проблем, на том, что в новой России гарантию хорошей и достойной жизни должны получить все, а не только успешное или привилегированное меньшинство, может стать фундаментом объединения. Тем самым закрывается многолетняя пропасть между внесистемной оппозицией и народом.

Требования демократизации, федерализации, самоуправления и одновременно глубоких социальных преобразований в интересах простых людей прекрасно сочетаются и обладают потенциалом для массовой мобилизации сторонников и политической гегемонии в обществе (1, 2, 3).

Когда разразится политико‑экономический кризис или вслед за «чёрным лебедем» начнется трансформация режима и приоткроется окно или хотя бы форточка возможностей, нужно чтобы активная часть общества предложила десяткам миллионов вдохновляющую программу и видение будущего для всех без исключения. Нужна будет мобилизация не на участие в выборах, а на более активное и прямое участие.

Всё это, на мой взгляд, даёт надежду российскому обществу и оппозиции. Акцент на необходимости решения социальных проблем, на том, что в новой России гарантию хорошей и достойной жизни должны получить все, а не только успешное или привилегированное меньшинство, может стать фундаментом объединения. Тем самым закрывается многолетняя пропасть между внесистемной оппозицией и народом.

Требования демократизации, федерализации, самоуправления и одновременно глубоких социальных преобразований в интересах простых людей прекрасно сочетаются и обладают потенциалом для массовой мобилизации сторонников и политической гегемонии в обществе (1, 2, 3).

Когда разразится политико‑экономический кризис или вслед за «чёрным лебедем» начнется трансформация режима и приоткроется окно или хотя бы форточка возможностей, нужно чтобы активная часть общества предложила десяткам миллионов вдохновляющую программу и видение будущего для всех без исключения. Нужна будет мобилизация не на участие в выборах, а на более активное и прямое участие.

Наверное, thinktanks нужны, но не ценностно правые и консервативные и даже не ценностно левые и демократические. Чего реально не хватает, так это попыток подумать над архитектурой будущей демократизации России и о том, как и через что говорить о социальных изменениях в стране.

Не хватает планов предотвращения новой узурпации власти и новой диктатуры (важность аспекта федерализации, помимо появления конкурирующих партий, рассмотрена, в частности, в докладе Ирины Бусыгиной и Михаилла Филиппова в рамках проекта «Транзит» — FRF.ThinkTank) — ведь мы знаем из недавней истории Турции и Венгрии, что сами по себе выборы и многопартийность ни от чего не спасают.

Вероятно, при этом нужно учитывать запрос заметной части российского общества на то, чтобы в ходе демократизации и демилитаризации Россия не стала страной второго или третьего эшелона.

Мы можем и должны предложить этим людям ведущую роль нашей страны на мировой арене по решению реальных мировых проблем — ликвидации офшоров, единой справедливой налоговой политики, решению климатических проблем.

Наверное, thinktanks нужны, но не ценностно правые и консервативные и даже не ценностно левые и демократические. Чего реально не хватает, так это попыток подумать над архитектурой будущей демократизации России и о том, как и через что говорить о социальных изменениях в стране.

Не хватает планов предотвращения новой узурпации власти и новой диктатуры (важность аспекта федерализации, помимо появления конкурирующих партий, рассмотрена, в частности, в докладе Ирины Бусыгиной и Михаилла Филиппова в рамках проекта «Транзит» — FRF.ThinkTank) — ведь мы знаем из недавней истории Турции и Венгрии, что сами по себе выборы и многопартийность ни от чего не спасают.

Вероятно, при этом нужно учитывать запрос заметной части российского общества на то, чтобы в ходе демократизации и демилитаризации Россия не стала страной второго или третьего эшелона.

Мы можем и должны предложить этим людям ведущую роль нашей страны на мировой арене по решению реальных мировых проблем — ликвидации офшоров, единой справедливой налоговой политики, решению климатических проблем.

Хорошим вкладом в будущее будет появление НКО, нацеленных на помощь людям внутри России по тем социальным вопросам, по которым пока таких организаций нет или очень мало — например, защищающих права и интересы наёмных работников, которых в стране подавляющее большинство.

Кремль последовательно не давал развиваться настоящим профсоюзам, и сейчас внутри России они в максимально бесправном и уязвимом положении. Но по этой тематике можно работать и в других форматах, используя опыт и энтузиазм левых активистов и НКО из других сфер.

Хорошим вкладом в будущее будет появление НКО, нацеленных на помощь людям внутри России по тем социальным вопросам, по которым пока таких организаций нет или очень мало — например, защищающих права и интересы наёмных работников, которых в стране подавляющее большинство.

Кремль последовательно не давал развиваться настоящим профсоюзам, и сейчас внутри России они в максимально бесправном и уязвимом положении. Но по этой тематике можно работать и в других форматах, используя опыт и энтузиазм левых активистов и НКО из других сфер.

Вызовы и возможности

Федор Крашенинников

06.12.2024

Доклад

Доклад Перспективы политической децентрализации в России

Ирина Бусыгина

Михаил Филиппов

30.05.2024

Доклад

Доклад Мы видим, что Россия скатилась к авторитаризму. Значит ли это, что демократический эксперимент 90‑х был абсолютно неудачным?

Владимир Милов

Сергей Гуриев

30.05.2024

Вызовы и возможности

Федор Крашенинников

06.12.2024

Доклад

Доклад Перспективы политической децентрализации в России

Ирина Бусыгина

Михаил Филиппов

30.05.2024

Доклад

Доклад Мы видим, что Россия скатилась к авторитаризму. Значит ли это, что демократический эксперимент 90‑х был абсолютно неудачным?

Владимир Милов

Сергей Гуриев

30.05.2024